【営業時間】9~18時 ※土日祝休み。電話対応は可。

【営業時間】9~18時 ※土日祝休み。電話対応は可。

2021.02.20

今日は知的障害と障害年金のお話です。軽度知的障害の場合、知能指数IQが50~69で、小学校の高学年程度の知能レベルと言われており、この程度ですと就労がある程度可能になるため、障害年金の受給は難しいと言われています。

果たして本当にそうでしょうか? 障害認定基準と等級判定ガイドライン及び障害年金診断書(精神障害)の記載要領から、受給の可能性を探っていきます。

まず障害年金の認定基準はどうなっているのでしょうか? 第8節精神の障害 2認定要領 D知的障害 の記述を以下に引用します。

「(1)知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別援助を必要とする状態にあるものをいう。

(2)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の通りである。

1級:知的障害があり、食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級:知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

3級:知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

(3)知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(4)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努める。

(5)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労している者であっても、援助や配慮をもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」

以上が障害認定基準になります。

2級の場合の判定基準をまとめると、

①意思疎通が簡単なものに限られるため、日常生活(食事や身の回りのこと)に援助が必要

②日常生活能力の判定は、社会的な適応性の程度により判断する

③労働している場合は、仕事の種類、内容、援助の内容程度、他の従業員との意思疎通の状況を十分確認して日常生活能力を判断する

となります。

精神障害に係る等級判定ガイドラインではどうでしょうか?

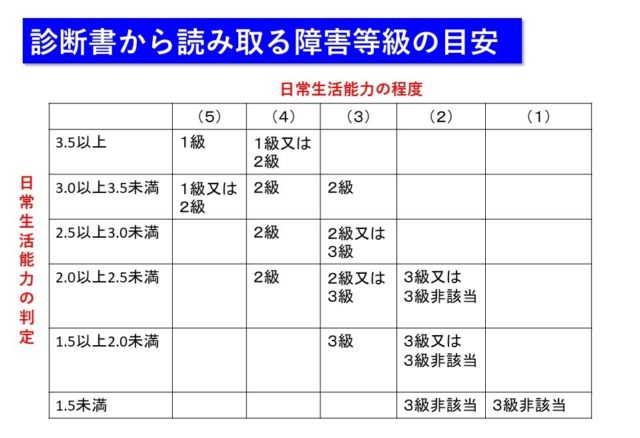

障害等級の目安となるマトリックス表をみると、2級を得るためには、診断書の裏面において、

日常生活能力の程度が(3)の場合:家庭内での簡単な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要。

日常生活能力の判定平均は、3.0以上が必要

日常生活能力の程度が(4)の場合:日常生活における身の回りのことに多くの援助が必要。

日常生活能力の判定平均は、2.0以上が必要

となります。

そして、総合評価の際に考慮すべき要素の例として5項目挙げられています。

1)現在の病状又は状態像

●知能指数を考慮する。但し、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助に必要度を考慮する。

●不適応行動を伴う場合は、診断書の⑩のⅦ及びⅧと合致する具体的な記載があればそれを考慮する。

2)療養状況

●著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。

3)生活環境

●在宅での援助の状況を考慮する。→在宅で、家庭や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級又は2級の可能性を検討する。

4)就労状況

●相当程度援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。→就労継続支援A型、B型及び障害者雇用による就業については、1級又は2級の可能性を検討する。

●仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。→一般企業(障碍者雇用を含む)で就労している場合でも、仕事の内容が保護的環境下で専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。

●仕事場での意思疎通の状況を考慮する。→一般企業(障碍者雇用を含む)で就労している場合でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動が見られることなどにより、常時の管理指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

5)その他

●発育・養育歴、教育歴などについて、考慮する。→特別支援教育、又はそれに相当する支援の教育歴がある場合は、2級の可能性を検討する。

●療育手帳の有無や区分を考慮する。→療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数:50以下)の場合は、1級又は2級の可能性を検討する。それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。

●中高年になってから判明し請求する知的障害については、幼少期の状況を考慮する。→療育手帳がない場合は、幼少期から知的障害があることが、養護学校や特殊学校の在籍状況、通知表などから客観的に確認できる場合は、2級の可能性を検討する。

このなかで、特に注目すべきは、不適応行動が、いままでの生活の中で、どのようなものがあったかを診断書の中に記述することです。

とくにその例としては、

▼自分の身体を傷つける行為

▼他人や物に危害を及ぼす行為

▼周囲の人に恐怖や強い不安を与える行為(迷惑行為や突発的な外出など)

▼著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動(自分でコントロールできない行為で、頻発して日常生活に支障が生じるもの)

▼その他、お金のトラブル、携帯電話のトラブル、痴漢などの犯罪行為

などが挙げられます。

以上のことを診断書の中に記載があれば、2級の可能性がかなり高まってきます。

精神科の医師にしっかりと伝えることが重要になってきます。

もし、障害基礎年金2級を受給できれば、年間約78万円、月に換算すると約6万5000円を得ることができます。

参考としてください。